Dalla riapertura delle pubbliche assistenze, alla storia di Garibaldo Benifei (partigiano e volontario della pubblica assistenza di Livorno).

(da Fulvio Conti, I volontari del soccorso) Con il passaggio del fronte e la graduale liberazione della penisola numerose associazioni di pubblica assistenza che erano state inglobate dalla Croce rossa o dalle organizzazioni fasciste tornarono a condurre un’esistenza autonoma.

A Siena nel novembre 1944 si tennero elezioni dei nuovi organismi dirigenti che sancirono l’avvio di una nuova fase nella vita della locale Pubblica assistenza. Sempre nel novembre 1944 venne eletto il nuovo consiglio direttivo della fratellanza militare di Firenze che chiamò alla guida dell’associazione Menotti Riccioli, esponente di spicco del movimento antifascista. A Livorno la ricostruzione della Società volontaria di soccorso iniziò già nel settembre 1944 ed ebbe come principali artefici Adolfo Minghi e Amleto Lemmi, in quei mesi segretario della rinata Camera del lavoro. A Parma la pubblica assistenza venne ufficialmente ricostituita nel settembre 1945 sotto la guida di Angelo Dazzi ed Enrico Cavallo, che già avevano retto l’associazione prima del 1930. TUtt’altro destino ebbe invece la Croce verde di Torino, che durante l’occupazione tedesca della città vide molti suoi soci e militi coinvolti nella lotta partigiana e subì perciò denunce per attività antinazionale. Perquisizioni di polizia e stretta sorveglianza da parte delle autorità. La prima assembla generale si tenne l’8 dicembre 1945 e si concluse con l’elezione a presidente di Domenico Chiaramello.

Nonostante l’opposizione dei militi nel 1939, per commissariamento prefettizio, la Croce Verde di Torino viene fusa con la Croce Rossa: uno degli ultimi tentativi di resistenza delle pubbliche assistenze che vennero chiuse dal fascismo con il decreto legge 84 del 12 febbraio 1930 che scioglieva le pubbliche assistenze e che stabiliva il trasferimento delle loro attività e dei loro beni alla Croce Rossa, nonostante le tantissime forme di resistenza messe in atto dalle pubbliche assistenze.

Prima ancora della fine della guerra, con l’inizio della liberazione, le pubbliche assistenze che erano state inglobate dalla Croce Rossa o dalle organizzazioni fasciste cercarono di tornare autonome. Siena, La Spezia, Firenze, Livorno, Torino, Parma, Padova: tante le pubbliche assistenze che durante l’occupazione tedesca videro molti soci e militi delle pubbliche assistenze coinvolte nella lotta partigiana.

Nel 1946 si tenne a La Spezia un convegno che ebbe come obiettivo quello di ricostruire il movimento nazionale delle pubbliche assistenze. Il Ministro degli Interni, interpellato comunicò di «non avere nulla in linea di massima da obiettare».

Il 28 luglio 1946 a La Spezia furono 53 pubbliche assistenze, provenienti da Liguria, Toscana ed Emilia Romagna fecero risorgere la Federazione nazionale Pubbliche Assistenze affidando la presidenza a Ezio Pontremoli. Il primo atto fu la protesta «contro tutte le ingiustizie compiute dal passato regime» e fu chiesto al governo, il primo dell’Italia repubblicana, di abrogare il decreto del 1930 in virtù del quale vennero sciolte le pubbliche assistenze e private dei loro beni.

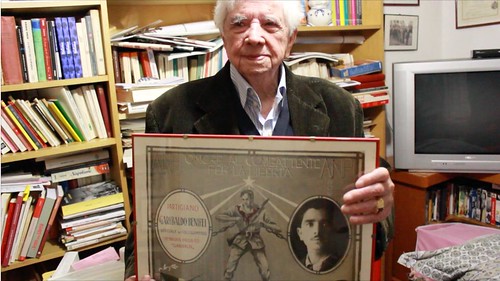

Garibaldo Benifei: partigiano e volontario Anpas

«Fu dura la ricostruzione» racconta Garibaldo Benifei, volontario della pubblica assistenza di Livorno, espulso dall’associazione durante il fascismo e partigiano della “III brigata d’assalto Garibaldi”. «Finita la guerra sono stato tra i primi a poter tornare. Gli arredi del palazzo dell’associazione erano spariti tutti, anche i carri funebri. Fu dura la ricostruzione e io partecipai come consigliere alla ricostruzione. La pubblica assistenza per me era una cosa importante, ma è come la passione del partito, c’è poco da fare: qualunque cosa si poteva fare nell’interesse del popolo», racconta Benifei.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/FU020i0PK9E

Diario di un milite della Croce Verde di Torino

«Giorni della Liberazione. Infuria la lotta, i cecchini sparano a casaccio provocando vittime innocenti; siamo bloccati in sede, senza mezzi; il telefono muto per parecchi giorni; intorno alla sede è un crepitare di spari; morti ovunque, feriti a decine, ammalati non assistiti a centinaia.

Ci viene richiesta una barella per trasportare il cadavere di un amico: si parte, come sempre, nella nostra qualità di Militi, per raccogliere tutti, amici e nemici…

Così per qualche giorno, con la barella a mano, preceduti da un Milite sventolante una grossa bandiera, accorremmo ovunque fosse necessaria la nostra presenza. Le pallottole fischiavano, ma fortunatamente nessuno fu colpito.

La sala del pronto soccorso fu trasformata in camera mortuaria, e i cadaveri si rinnovavano continuamente.

Così anche in questa occasione, attraverso l’opera dei Militi, la Croce Verde, assolse onorevolmente il compito per cui fu fondata.

Ora la tempesta è passata, siamo pochissimi, ci assumiamo ogni responsabilità, ci dividiamo i compiti; bisogna riorganizzare, riprendere la vita interrotta dalla guerra.

Un modesto artigiano viene in nostro aiuto, fornendoci a prezzo di fabbrica molto materiale automobilistico necessario alla nostra ripresa».

Properzi M., Abrate P., Bonucci V., (1997), Croce Verde Torino, 90 anni di storia Verde 1907-1997. Archivio storico Croce Verde Torino