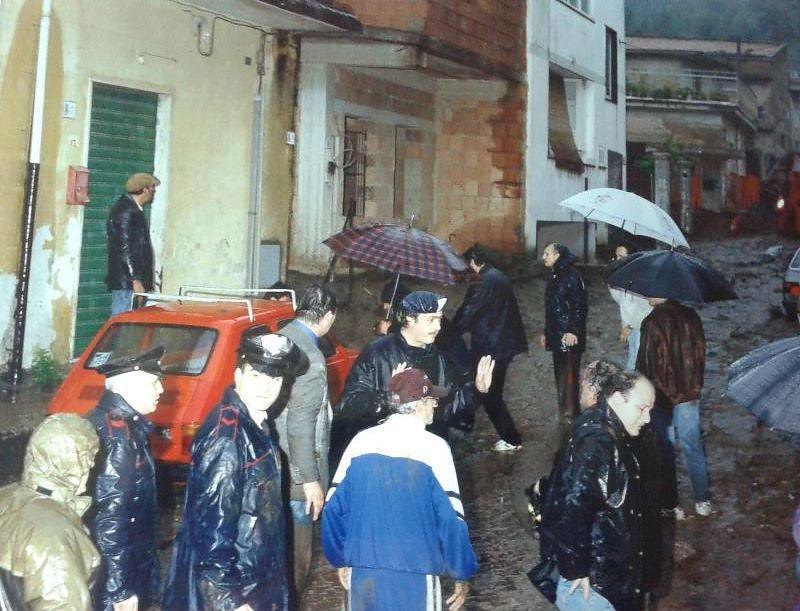

Il 5 maggio del 1998 decine di frane e 2 milioni di metri cubi di fango colpirono i comuni di Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano, causando la morte di 160 persone e distruggendo centinaia di abitazioni. La città più colpita fu Sarno con 137 vittime e quasi 200 case distrutte o seriamente danneggiate. A seguito di piogge persistenti che da giorni stavano interessando l’Appenino campano si verificò una vasta colata di fango e detriti che causò 159 vittime in totale. Centinaia di giovani provenienti da tutta Italia vi si recarono per prestare soccorso assieme a carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco e popolazione locale.

Così scrive Luigi Bulleri all’indomani dalla tragedia su Nuovo Mondo, la rivista di Anpas proprio nel maggio 1998 “Sono emerse precise indicazioni per un modello organizzativo basato sul decentramento operativo a livello regionale o di aree di rischio tale da favorire il rapporto con i centri decisionali e gli enti local. Tutto ciò mantenendo indirizzo, coordinamento e direzione degli interventi interregionali in una visione nazionale. Proprio il disastro della Campania dimostra il ritardo nella fase di previsione e prevenzione che era uno degli obiettivi della legge 225. […] Quella della sistemazione dei suoli e della sicurezza dei cittadini è una delle grandi questioni nazionali. Il governo deve avere un intento prioritario, m non basta concentrare i poteri inuma solo ministero. Il volontariato ha dimostrato di essere capace ed autonomo negli interventi: è una grande risorsa per il paese. Esso deve essere interlocutore permanente alla parti con gli altri, nella definizione dei programmi e nella decisione degli interventi”.

Poco dopo l’alluvione, con la “legge Sarno” si avviava la costituzione della Rete dei Centri Funzionali alla base del sistema nazionale di allertamento meteo-idro.

Sempre su Nuovo Mondo, la rivista di Anpas (maggio 1998) Mimmo Torrisi fa una cronaca dettagliata della tragedia.

Le divise arancioni delle Pubbliche Assistenze, le Misericordie, la Croce Rossa, gli scout, tutti insieme sotto la bandiera della solidarietà. Squadre di volontari improvvisati, a volte anche con le divise di piccole associazioni di provincia, curiosi, sfollati, giornalisti, amici degli amici, tutti sentono di avere il titolo per aggirarsi in quello che dovrebbe essere il fulcro, lucido ed efficiente della macchina della protezione civile.

Roberto Schiavone responsabile della protezione civile dell’Humanitas di Salerno, è stato uno dei primi ad arrivare sul luogo del disastro: “È vero, c’è una grande disorganizzazione. Sulle prime è data anche bene, eravamo in pochi ma ci conoscevamo e abbiamo lavorato coordinati. Poi si è riversata una gran massa di gente e non si è capito più nulla”.

“È peggio, molto peggio del terremoto”. Sono molti i volontari della Campania che hanno ancora viva la memoria del terremoto dell’80 e per tutti loro non ci sono dubbi. “Quando c’è un terremoto scavi tra le macerie, qui hai una massa compatta di fango che ogni giorno che passa diventa già dura. Nell’80 abbiamo trovato una signora viva dopo 8 giorni, qui impossibile: il fango arriva dappertutto“.

Fango. Dove c’era un paese solo fango. Più delle case diroccate, dei frammenti di vita che emergono dalla distruzione, ciò che colpisce è l’immensa distesa di fango che ha coperto un intero borgo. È veramente difficile realizzare che proprio lì fino a qualche giorno fa c’erano case e strade. Ed è altrettanto difficile non dimenticare che in questo stesso momento, sepolti sotto metri di terra venuti già dalla montagna, ci sono i corpi di quelli che pietosamente, dopo giorni, vengono definiti dispersi.

A Episcopio, si lamentano del ritardo (tre giorni) con ui sono arrivati i soccorsi e qualcuno avanza spiegazioni personali sulle cause del disastro: “È stato un terremoto, si sono staccati massi enormi e sono caduti giù”.

Un altro volontario, Daniele Belvini, nel 1998 aveva 8 anni. Fu uno degli sfollati, la sua casa venne travolta dal fango, e con essa il suo giovane papà. 5 anni fa Davide ha deciso di vestire la divisa del volontario. La sua storia è impressa in una foto che a Siano è storia: lui tra le braccia di un carabiniere. I ricordi di Daniele, di quei giorni, sono indelebilmente legati alla sua famiglia, al fratello e ai genitori. Al momento della fuga e al panico vissuto. “Del fango ricordo che emanava calore”, racconta. Alla domanda sul perché ha deciso di fare volontariato Daniele risponde: “Mi piace perché si aiutano le persone. All’inizio mia madre non era molto convinta; poi ha capito il nostro impegno quando interveniamo sugli incendi boschivi durante la stagione estiva”. E alla provocazione se non sia meglio, dopo una giornata di lavoro in un supermercato, rilassarsi al bar, ribatte senza esitazione: “Fare volontariato ti permette di crescere. Ti costruisce culturalmente e ti cambia nel modo di fare e di pensare. Impari a riconoscere il rischio e a muoverti nelle fasi di emergenza”.